广义相对论以其优美的几何学,描述了天体的宏伟运动以及质量和能量引起的时空弯曲;而量子力学则阐明了微观世界的奇特而常常反直觉的领域,支配着粒子及其相互作用的行为。

几十年来,这两种理论一直是人类理解世界的基石,各自在其领域内取得了巨大的成功。然而,在它们的交汇处存在一个深刻的谜团:量子力学在弯曲时空中如何表现?论文《Probing curved spacetime with a distributed atomic processor clock》直接探讨了这一令人费解的问题,提出了一种开创性的实验框架,有望首次直接探测超越牛顿引力极限的量子动力学,进入真正的相对论领域。

背景与挑战

验证这些理论的历史轨迹在很大程度上是分叉的。广义相对论通过光线被大质量物体弯曲、水星近日点进动以及引力波的存在等现象得到了严格的检验和证实。另一方面,量子力学在无数实验室环境中得到了惊人精度的实验验证,展示了叠加、纠缠和量子隧穿等现象。

然而,迄今为止,几乎所有的量子实验都是在近乎平坦的时空背景下进行的,其中引力效应要么可以忽略不计,要么可以通过牛顿物理学精确描述。真正的挑战在于理解量子态在时空本身显著弯曲时如何演化和相互作用,此时固有时的差异会关键性地取决于其在引力场中的位置。在典型的量子效应尺度上,时空曲率的微小性使得此类直接探测在技术上一直无法实现。

创新方法:分布式原子钟

新论文建议利用现代原子钟的极高灵敏度和量子纠缠的力量,创建一个“分布式时钟”,该时钟本质上对不同空间位置的固有时变化敏感。核心思想围绕着引力红移原理,这是广义相对论的直接结果,它指出钟表在较强的引力势中运行得较慢。通过将高精度原子钟放置在不同的海拔高度,它们将自然地经历不同的时间流逝速率。其创新之处不仅仅在于测量这种经典的时间膨胀,更在于将“时间”这一概念本身在这些空间分离的位置之间进行纠缠。

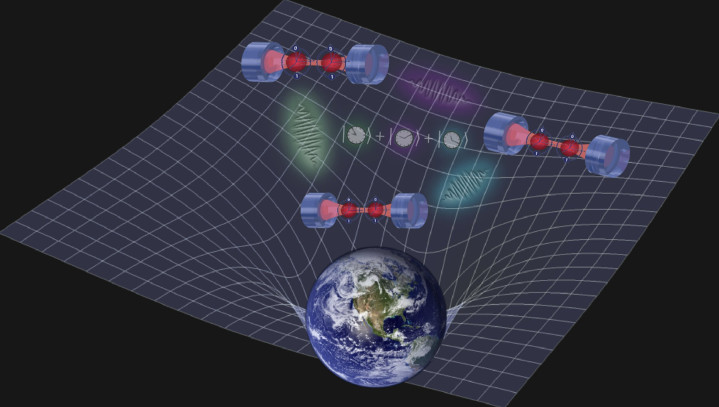

具体来说,该论文设想了一个由三个原子处理器节点组成的量子网络。这些节点将利用碱土原子阵列量子处理器的最新进展,这些处理器能够容纳大量相干量子比特,并通过光子链路进行互连,从而实现贝尔对的分布。关键的突破是提议将一个“时钟”分布到这三个节点之间,形成一个W态——一种特殊的多体纠缠态。在这个W态中,“时钟”的“存在”或“不存在”被编码到不同位置的原子的量子态中。这有效地将一个时钟“非定域化”到多个相距遥远的点,使其量子特性能够受到每个节点不同固有时流速的影响。

为了使时空曲率的相对论效应足够明显,研究人员计划将这三个原子节点放置在约公里级的海拔高度差。地球的引力场,虽然与黑洞相比相对较弱,但足以在固有时流逝速率上产生可测量的差异。处于较高海拔的原子钟,由于经历较弱的引力势,其走时将略快于处于较低海拔的原子钟。

当这个纠缠的W态“时钟”演化时,由于每个节点所处的局部时间流逝速度不同,它们将积累略微不同的相位。至关重要的是,当这些量子相位随后通过量子隐形传态重新汇集并发生干涉时,所产生的干涉图样将显示出三个独特的拍频。这些拍频的间距不仅将编码海拔高度差这一经典的相对论效应,还将编码量子叠加与弯曲时空之间复杂的相互作用,从而为引力场提供直接的量子探测。

实验意义与未来展望

这项实验的意义是深远而影响广泛的。首先,它将代表首次直接进入量子动力学受后牛顿弯曲时空效应影响的领域。这是朝着通过经验验证量子力学基本原理(线性、幺正性和由玻恩定则描述的概率性)在极端引力环境中是否成立的关键一步。尽管完整的量子引力理论仍未问世,但这项实验可以提供宝贵的经验指导,指出现有理论可能在何处失效,或需要新的理论框架。

其次,这项实验的可行性证明了多项前沿量子技术领域的显著进步。它利用了中性原子和囚禁离子平台的最新发展,这些平台已展示出对大量量子比特前所未有的相干性和控制能力。该协议依赖于复杂的量子网络技术,包括纠缠贝尔对的鲁棒分布和高效的量子隐形传态——这些技术本身也处于量子信息科学的最前沿。这项实验的成功实施不仅将突破基础物理学的界限,还将作为对这些新兴量子技术的有力验证和进一步发展。

最后,除了其直接的科学意义,这项研究还与蓬勃发展的量子互联网领域有着紧密的联系。这项实验所需的硬件和协议——例如纠缠贝尔对的分布、量子隐形传态通道以及维持和操纵容错W态的能力——正是未来全球量子网络所需的构建模块。因此,通过这项实验对基础物理问题的探索也直接促进了未来量子通信和计算所需的技术基础设施。